子宫是产生月经和孕育胚胎﹑胎儿的器官。子宫位于阴道上方的盆腔中央,是一个有腔壁厚的肌性器官,呈前后略扁的倒鸭梨形状,前贴膀胱,后靠直肠,其下端深入阴道,两侧分布有输卵管和卵巢。成年女性的子宫重约50克,长7~8厘米,宽4~5厘米,厚2~3厘米,容量约有5毫升。子宫上部较宽称为宫体,宫体的顶部称为宫底,宫底的两侧称为宫角,子宫下部较窄呈圆柱状的部分称为宫颈。宫体与宫颈的比例可因年龄的差异而不同,女性儿童期宫体与宫颈的比例为1∶2,成年女性这一比例为2∶1,老年女性这一比例为l ∶1。

宫腔即为子宫的内腔,呈上宽下窄的倒三角形,两侧通输卵管,尖端朝下通宫腔管。宫体与宫颈之间有一段狭窄部分,称为子宫峡部,在非孕期此部分长约1厘米,怀孕后这部分会逐渐伸展变长,妊娠末期可达7~10厘米,形成子宫下段,成为软产道的一部分。子宫峡部上端因解剖上狭窄而被称为解剖学内口,而下端因在此处的子宫内膜转化为宫颈黏膜而被称为组织学内口。宫颈位于子宫峡部以下,内腔呈梭形,称为宫颈管,成年女性宫颈管长 2.5~3厘米,其下端为宫颈外口,通向阴道。宫颈上2/3在阴道上部称为宫颈阴道上部;宫颈下1/3伸人阴道内称为宫颈阴道部。有过分娩史的妇女宫颈外口由于分娩会产生“一”字形横裂。

宫体与宫颈的组织结构是不同的。宫体壁由三层组织构成,由内向外分别为子宫内膜层、肌层和浆膜层。子宫内膜层位于子宫腔与子宫肌层之间,而且子宫内膜层又可以分成三层,分别为致密层、海绵层和基底层。子宫内膜表面(即靠近宫腔面)的2/3为致密层和海绵层,统称为功能层,功能层在卵巢性激素的作用下会产生周期性的增殖与脱落,脱落后可以随经血排出;子宫内膜靠近子宫肌层的1/3为基底层,不受卵巢性激素的影响,不发生周期性的脱落。子宫肌层较厚,非孕时厚约0.8厘米,由大量的平滑肌束和少量的弹力纤维组成。子宫肌层也可以分为三层,内层肌纤维呈环形排列,中层肌纤维呈交叉状排列,外层肌纤维呈纵行排列。子宫浆膜层即为覆盖宫底部及其前后面的腹膜。在子宫前面的腹膜向前反折覆盖膀胱,形成了膀胱子宫陷凹;在子宫后面的腹膜会沿子宫壁向下,至宫颈后方及阴道后穹隆再折向直肠,形成直肠子宫陷凹(也称为道格拉斯陷凹),此处陷凹为女性腹腔内的最低点。

宫颈主要由结缔组织构成,含有少量平滑肌纤维、血管及弹力纤维。宫颈管黏膜为单层高柱状上皮,黏膜内腺体分泌碱性黏液,形成可以堵塞宫颈管的黏液栓,将宫腔与阴道隔离开来,保护子宫免受外来细菌及病毒的侵害。黏液栓成分及性状受性激素影响而发生周期性的变化。宫颈阴道部由复层扁平上皮覆盖,表面光滑。宫颈外口柱状上皮与鳞状上皮交界处是宫颈癌的好发部位。

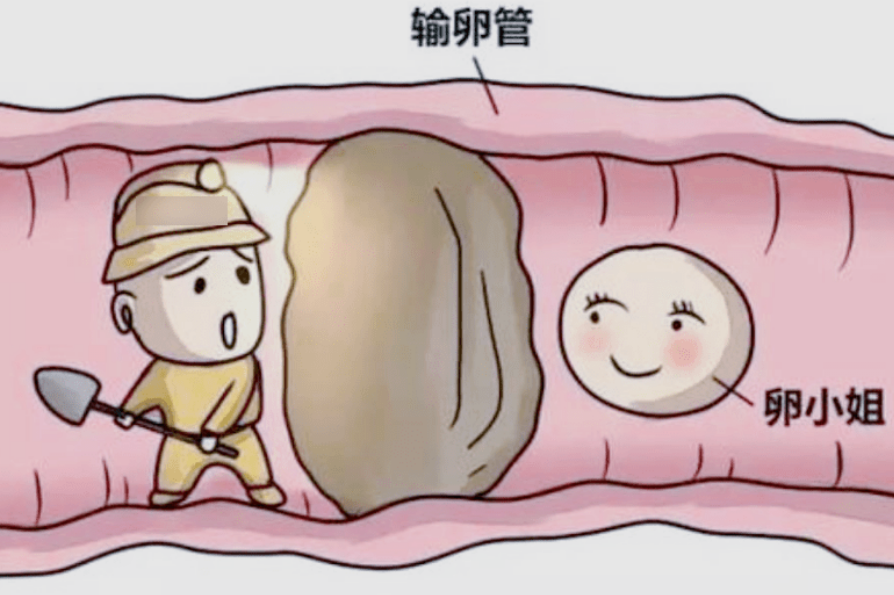

子宫在盆腔内主要依靠4 对韧带固定位置,即阔韧带、圆韧带、主韧带及宫骶韧带。阔韧带即为位于子宫两侧呈翼状的双层腹膜皱嬖,起自子宫侧缘向两侧延伸达盆壁而成,它能够限制子宫向两侧倾斜。阔韧带有前、后两叶,其上端游离,包裹输卵管并有支持卵巢的作用。圆韧带起自两侧宫角的前面、输卵管近端的稍下方,在阔韧带前叶的覆盖下向前外侧走行,到达两侧骨盆侧壁后,经腹股沟止于大阴唇前端,它能够维持子宫前倾位置。主韧带位于阔韧带下部,横行于宫颈两侧和骨盆侧壁之间,由坚韧的平滑肌和结缔组织纤维束组成,它是固定宫颈位置、防止子宫下垂的主要结构。宫骶韧带即为从宫颈后面的上侧方(相当于宫颈组织学内口的水平)向两侧绕过直肠到达第2、3骶椎前面的筋膜,将宫颈向后、向上牵引以维持子宫处于前倾位置。